Page 40 - 岩石力学与岩石工程学科发展研究报告

P. 40

提高劳动生产率 1 倍。

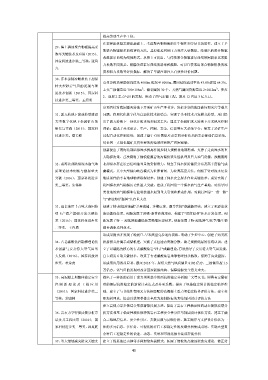

在幂律流体稳定渗流基础上,考虑聚合物溶液的非牛顿性和多层非均质性,建立了早

29、海上稠油聚合物驱提高采

期聚合物驱霍尔曲线评价方法,其原理是利用压力和注入量数据,绘制出的聚合物驱

收率关键技术及应用(2015);

改进霍尔曲线为线性形式。从图3可看出,与传统聚合物驱霍尔曲线采用斜率比求阻

国家科技进步奖二等奖,张凤

力系数不同的是,根据改进霍尔曲线的斜率和截距,可以直接求出聚合物驱阶段的流

九

度和阻力系数等评价指标,解决了早期注聚注入有效性评价问题。

30、库车前陆冲断带盐下超深

克拉苏构造带勘探深度从 4000m 拓深至 8000m,圈闭钻探成功率从 43.8%提高 64.3%,

特大型砂岩气田的发现与理

3

3

上交三级储量近 700×108m ,储备圈闭 30 个,天然气圈闭资源量近 2×1012m 。克拉

论技术创新(2015);国家科

2、迪那 2 主力气田的发现,推动了西气东输工程,惠及 12 省区 3 亿人口。

技进步奖二等奖,王招明

该项目针对我国露天转地下开采矿山生产环节多,复杂多变的地压破坏和灾害等难点

31、露天转地下高效转型建设 问题,将现代化数字化与自动化技术相结合,实现了企业技术开发模式转型。项目提

大型数字化地下金属矿山的 出了露天转地下一体化开拓系统和回采工艺;建立了金属矿露天转地下开采地压控制

研究与实践(2015);国家科 理论;建成了开采设计、生产、控制、安全、信息等五大系统平台;研发了采矿生产

技进步奖,蔡美峰 过程自动化控制系统;创建了基于 GIS 数据库及空间分析技术的安全管理信息系统,

对全国一大批金属矿具有重要的师范效应和推广应用前景。

创新提出了南海北部陆缘深水拆离作用控制大规模盆地群形成,支撑了走向深水的重

大勘探决策。首次阐明了规模烃源岩的高温快速生烃机理及巨大油气资源,预测南海

32、南海北部陆缘深水油气地 北部深水存在近百亿吨油当量的资源潜力。创立了深水优质储层分布及高丰度油气成

质理论技术创新与勘探重大 藏模式。其中大型轴向峡谷模式为世界首创,为业界高度关注。创新了针对深水复杂

突破(2016);国家科技进步 地质条件的专有地球物理勘探技术。创建了深水安全探井作业关键技术。成果实现了

奖二等奖,朱伟林 我国深水油气勘探历史性重大突破,建成了我国第一个深水油气生产基地。对指导同

类盆地的油气勘探和行业科技进步起到重大引领和推动作用,对践行国家“一带一路”

与“建设海洋强国”具有重大意

33、延长油区千万吨大油田持 创建了特-超低渗油藏“差异成储、多期运聚、源导共控”成藏新理论,建立了无震高效

续上产稳产勘探开发关键技 滚动勘探技术。创新发展了渗吸-驱替渗流理论,构建了“适度温和”注水开发技术。创

术(2016);国家科技进步奖 新发展了特 - 超低渗油藏低伤害精细压裂技术。创新发展了特-超低渗气/化学/微生物

二等奖,王香增 耦合调驱系列技术。

该成果提出并发现了晚震旦-早寒武世克拉通内裂陷,明确了生烃中心,创建了两类沉

34、古老碳酸盐岩勘探理论技 积新模式并揭示成储机理,突破了克拉通内资源分散、缺乏规模储层的传统认识;建

术创新与安岳特大型气田重 立了以裂陷为核心的古老碳酸盐岩“四古”成藏理论,有效指导了安岳特大型气田发现;

大发现(2016);国家科技进 自主研发 6 项关键技术,攻克了古老碳酸盐岩地球物理技术瓶颈,保障了高效勘探。

步奖,杜金虎 该成果应用效益显著。截至 2016 年,探明天然气地质储量 8102 亿方,三级储量超 1.5

万亿方。该气田的发现对改善国家能源结构、保障能源安全意义重大。

35、高混凝土坝整体稳定安全 提出了一种新的适用于重力坝坝基多滑面抗滑稳定分析的广义等 K 法,即具有定量标

控 制 新 理 论 及 工 程 应 用 准的深层抗滑稳定的新设计表达式及分项系数。提出了坝基稳定设计的稳定临界准

(2010);国家科技进步奖二 则,建立了与非线性有限元方法相匹配的高混凝土重力坝稳定临界评价方法。建立变

等奖,常晓林 形加固理论,提出以拱坝整体安全度为控制指标的坝基加固设计评价方法

建立岩体力学参数综合集成智能反演方法,提出了岩石工程稳定性的动态智能反馈分

36、岩石力学智能反馈分析方 析方法和基于稳定性演化规律的岩石工程安全性分区与加固设计优化方法,建立了融

法及其工程应用(2010);国 合三维地层信息、安全性分区、参数反演与反馈分析、施工顺序与支护设计优化为一

家科技进步奖二等奖,冯夏庭 体的多元信息、多任务、可视化的岩石工程稳定性的反馈分析集成系统,实现大型复

杂岩石工程稳定性的快速、动态、实时和可视化综合集成智能分析

37、重大滑坡减灾防灾关键支 建立了煤系地层山体等多种滑坡失稳模式,拓展了滑坡的高速远程致灾理论,修正传

40