Page 37 - 岩石力学与岩石工程学科发展研究报告

P. 37

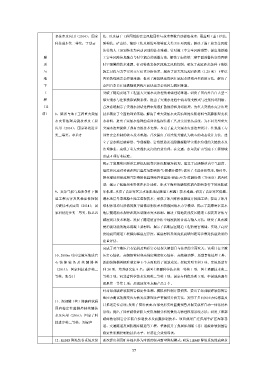

套技术及应用(2014);国家 法,以及基于工程图纸的安全风险属性与技术参数自动提取技术,覆盖明(盖)挖法、

科技进步奖二等奖,丁烈云 盾构法、矿山法、辅助工法及周边环境等五大类 335 项风险,解决了施工前安全风险

从传统人工识别转变为自动识别的技术难题。针对施工中安全风险预警,提出地铁施

隧 工安全风险信息融合与时空耦合的预警方法,解决了由传统二维平面预警转变为四维

道 时空预警的技术难题。针对特殊复杂区段施工风险控制,研发了超近距离条件下地铁

与 施工过程与力学实时交互仿真分析技术,解决了深大基坑超近距离(1.25 米)下穿运

地 营轻轨线路安全控制难题;提出了液氮快速冻结江底泥水盾构开挖面的方法,解决了

下 全国首条长江地铁隧道盾构江底快速安全清障与脱困难题。

工 突破了隧道及地下工程重大突涌水灾治理的基础理论难题。研发了国内外首台大型三

程 维突涌水与注浆模拟试验系统,提出了突涌水过程中流态转变模式与注浆封堵判据,

(11 首次系统揭示了突涌水封堵过程中浆液扩散规律和封堵机理,为重大突涌水灾害治理

项) 8、隧道与地下工程重大突涌 技术奠定了全面的理论基础。解决了重大突涌水灾害治理的注浆材料与高膨胀型充填

水灾害治理关键技术及工程 水材料,提出了突涌水治理的系列化钻探注浆工艺及实用装备系统,为不同类型重大

应用(2014);国家科技进步 突涌水治理提供了强有力的技术支撑。攻克了重大突涌水灾害治理设计、注浆施工与

奖二等奖,李术才 围岩安全控制的核心技术难题。首次提出了以注浆关键孔为核心的动态设计方法,建

立了富水断层破碎带、节理裂隙、岩溶管道及孔隙微裂隙型突涌水治理的关键技术及

治理体系,实现了重大突涌水灾害的有效治理,在交通、水电及矿山等地下工程领域

形成 4 项行业标准。

揭示了高原寒区隧道工程低温相变岩体冻胀破坏机理。建立了反映隧道内空气温度、

湿度和风速对衬砌和围岩温度场影响的气-固耦合模型;提出了考虑体积变形、热传导、

相变潜热和渗流相互影响的低温相变岩体温度-渗流-应力-冻融损伤(THMD)耦合模

型;揭示了低温相变岩体在水分迁移、冰水平衡和冻融损伤耦合影响条件下的冻胀破

9、复杂气候与地质条件下隧 坏机理。攻克了高原寒区富水冻胀地层隧道工程施工技术难题。研发了高原寒区低温、

道工程灾害及其稳定性控制 淋水地层冬季混凝土施工温控技术;形成了冰川堆积体隧道开挖施工法;提出了冰川

关键技术及应用(2014);国 堆积体非均匀渗流的数字图像识别技术和裂隙网络水力学模型,揭示了高原寒区富水

家科技进步奖二等奖,陈卫忠 地层隧道涌水规律和高压裂隙水突水机制。解决了高地震烈度区隧道工程震害评估与

减震设计技术难题。发展了隧道震害分析中地震波的合成与输入方法;研发了具有减

震消能功能的泡沫混凝土新材料;揭示了活断层区隧道工程的震害规律,实现了高烈

度地震区隧道工程横向减震层厚度、减震材料及纵向抗震缝间距等参数对抗震效果的

定量评估。

完成了对全液压岩心钻机及地质岩心钻探关键器具与技术的全面攻关。该项目在全液

10、2000m 以内全液压地质岩 压岩心钻机、高钢级管材和高强度绳索取心钻杆、高效液动锤、新型事故处理工具、

心 钻 探 装 备 及 关 键 器 具 新的钻探器具标准制定等 5 个方面取得了创新成果。授权发明专利 3 项、实用新型专

(2015);国家科技进步奖二 利 28 项,培养研究生 9 名;获国土资源科学技术奖一等奖 1 项,国土资源技术奖二

等奖,张金昌 等奖 2 项,河北省科学技术发明奖二等奖 1 项,国家专利优秀奖 3 项,中国地质调查

成果奖一等奖 1 项;形成国家重点新产品 2 个。

针对深部破碎软弱围岩稳定性监测、模拟和控制开展研究,提出了深部破碎软弱围岩

地应力测试的流变应力恢复法原理及严密解算分析方法,发明了多向压应力传感器及

11、深部隧(巷)道破碎软弱

其推送定位系统;发明了围岩表面-内部变形实时监测预警及掘支放样自动一体化技术

围岩稳定性监测控制关键技

系统;提出了围岩破裂碎胀大变形预测分析的数值与物理模拟系统方法;研发了深部

术及应用(2016);国家了科

破碎软弱围岩分步联合控制技术及底臌控制技术。项目成果广泛应用于矿区深部巷

技进步奖二等奖,刘泉声

道、交通隧道及国防洞库隧道等工程,整体提升了我国深部隧(巷)道破碎软弱围岩

稳定性监测控制的技术水平,经济社会效益显著。

12、HEMS 降温装备系统及深 首次提出利用矿井涌水作为冷源的深井新型降温模式,研发 HEMS 降温系统的成套技

37